今回は、こんな素朴な疑問について書いてみます。

「中学受験する家庭って、やっぱり〇〇なんでしょ?」

- 1.中学受験する家庭って、やっぱりお金持ちなんでしょ?

- 2.中学受験をする家庭って、やっぱり両親とも頭が良いのでしょ?

- 3.中学受験をする家庭って、やっぱり親も私立出身なんでしょ?

- 4.中学受験する家庭って、やっぱり親が勉強に付きっ切りなんでしょ?

- 5.中学受験する家庭って、やっぱり両親がそろっているんでしょ?

- 6.中学受験する家庭って、やっぱり気取っているんでしょ?

1.中学受験する家庭って、やっぱりお金持ちなんでしょ?

のっけから、品の無いタイトルで恐縮です。

しかし、たまに(本当にたまにです)のぞくネット掲示板で、こういった書き込みをよく見かけるのです。

「中学受験するなら年収〇〇円以上が常識」

「年収〇〇円で中学受験させるのは非常識ですか?」

最初に言ってしまいます。

中学受験とその後の私立中高進学にはお金がかかります。それは事実です。

ただし、以前の記事で書いたように、受験勉強にお金をかけないことは可能です。

それは簡単です。塾に通わなければよいのです。

皆が皆そうしてしまうと私のような商売は困ってしまうのですが、実は塾に行かなくても受験勉強は可能です。

中高一貫校進学後にはお金がかかります。ただし、こちらも以下の4つの方法で節約は可能です。

◆国立に進学する・・・筑波大附属駒場・筑波大附属・学芸大学付属等

◆公立中高一貫校に進学する・・・都立桜修館・神奈川県立相模原中等教育等

◆都内から私立中高一貫校に進学する・・・高校無償化

◆奨学金を獲得する

1番目の作戦は、物凄くハードルの高い作戦ですが、学芸大学付属なら最近は人気が低迷ぎみなので(日能研偏差値で50台半ば)現実的な目標となると思います。

2番目の作戦は、こちらをお考えの方も多いですね。ずいぶん増えましたので、お住まいのエリアから通える範囲に学校が見つかると思います。ただし試験問題が特殊なため対策は少々困難です。

3番目の作戦は、そもそも都内に住んでいないと使えません。しかし、もし子供が中学進学するあたりでの転居を予定していたら考慮に値するでしょう。

4番目の作戦は、さらにハードルが上がります。しかし、それくらいの気概を持って受験に臨むというのは悪くはありません。

今まで教えていた生徒たちも、ごく普通のサラリーマン家庭の子供が多かったと思います。もちろん親の職業を調査したわけではないですが、生徒の何気ない会話のようすとか、保護者と面談していたりすれば、何となくはわかります。もちろん、巨大な高級車を乗り付ける方とか、お手伝いさんが送迎していた子もいましたけれど、当たり前ですがそんなご家庭ばかりではありません。むしろ少数派だと思います。子供が塾に通うようになってからお母さんがパート勤務を始めたなんて普通に聞く話です。

2.中学受験をする家庭って、やっぱり両親とも頭が良いのでしょ?

これは難しい質問です。そもそも両親とも頭が良いとは、どんな基準なのでしょうか?

おそらくは、両親の学歴を指しているのだと思われます。

これについては、半分YESで半分NOという答えになります。

そもそも生徒のご両親の学歴など、私にはわかりません。中には自ら進んで自分の学歴を披露される方もいますが、少数派です。でも、話をしていると何となく見えてくるものってやはりありますよね。

「ああ、このお父様は、地方の公立トップ校からたぶん東大に進まれた方なんだな。だから、何が何でも私立中とは考えずに、開成に進学するのでなければ公立中から都立日比谷、とそうおっしゃっているのだろう。」

「このお母さまは、ご自身も中学受験をしたとおっしゃっている。話の様子だと、桜蔭か女子学院か。そこから難関大学に進学して、海外で仕事をされていたのだな。」

こんなふうに想像がつくものです。

しかし、服装も気取らず、手土産として実家から送ってきた乾燥わかめなど持ってきてくださるお母さまは、「私も主人も勉強のことは全くわからなくて。だから息子を見ていると信じられないんですよ。先生、よろしくお願いします。」とおっしゃっていました。有名店のクッキーをいただくのもうれしいですが、個人的にはこの乾燥わかめ、ありがたかったなあ。

まあ一般的な傾向としては、ご両親が高学歴な場合が多い、それくらいしか言えません。

3.中学受験をする家庭って、やっぱり親も私立出身なんでしょ?

前述した2の学歴とも重なるお話です。

中学受験は大昔から行われていたのですが、やはり「一部の特別に優秀で」「ご家庭もそれなりの子ども」だけが受験する世界ではありました。それが一般化したのはいつ頃からなのでしょうか?

四谷大塚・日能研の創業が1950年代半ばですので、どうやらそのあたりから受験の裾野が広がってきたような気がします。

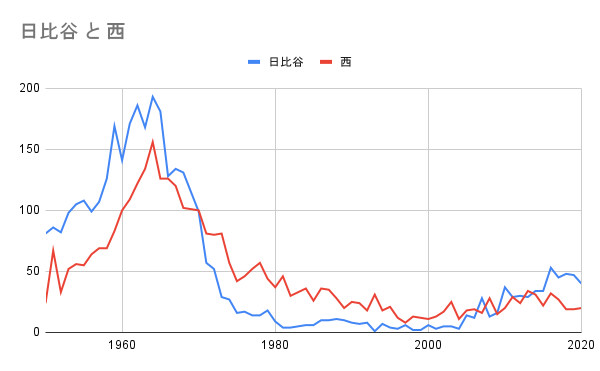

また、悪名高い都立高校の学校群制度が導入されたのは1967年、これは1981年まで続きました。俗に「日比谷潰し」とまでいわれたこの制度が実施されると、急速に都立のトップ高校の学力は低下し、東大への合格実績も見る影もなくなります。日比谷高校の東大実績は1964年には193名もいたのですが、1993年には1名!となっています。

下のグラフをご覧ください。まさに学校群制度の影響が見てとれます。

これは一部都立のエリート校化を警戒し、高校間格差の解消を図ったらしいのですが、そもそも「入学試験」がある高校入試で格差を解消することの愚かさに気が付かなかったというのが信じられません。

グラフを見ると、学校群制度が廃止されてもなお、両校が以前の輝きを取り戻せていないことは明らかです。最近は日比谷高校が人気だとは聞きますが。(2023は51名、2022は65名東大合格。)

現在小5のお子さんがいるご両親の年齢を考えてみます。

東京都における初婚年齢の平均値は、夫 32.3. 歳、妻 30.7 歳だそうです。そして第一子出産年齢の平均値が32.3歳となっています。

そう考えると、現在小5の子ども(11歳)の親の年齢は、母親が42歳、父親が44歳といったあたりが平均値ということになりますね。

この両親が12歳だったのは1992年~1994年です。日能研や四谷大塚の校舎もたくさん作られ、塾の新興勢力(当時)だったSAPIXですら創立から数年たっています。また、その両親のそのまた両親の世代が高校受験したのが、まさに学校群制度が導入されたか導入されようとしていた頃だったと思います。

「もう都立高校の時代ではなくなった」と考えた親が子供に中学受験をさせ、今はさらにその子の世代が中学受験を迎えようとしている。そう考えるといろいろな辻褄が合ってきます。

実感としても、指導している生徒のご両親が中学受験経験者であるケースが増えてきた(当たり前となってきた)気がします。

誰でも自分の経験したことのない世界のことはわかりません。

「私は私立中高に進学してとても嫌だった。だからわが子には絶対に公立中に進学させたい。」と考える方が多いのか、それとも「自分は私立中高一貫校で生涯の友を得たし、大学進学もうまくいった。あの6年間は自分にとって一生ものの財産である。ぜひわが子にも同様の道を歩ませたい。」と考える方が多いのか、考えるまでもありませんね。

もちろんこれは、「親が中学受験経験者である」ケースが増加しただけであり、「親が受験経験者だと有利」であるとか、「そうでなければ中受に不利」であるとかいうことでは全くありません。

4.中学受験する家庭って、やっぱり親が勉強に付きっ切りなんでしょ?

これもよく聞きます。「うちは夫婦で働いているので子供の勉強を見てあげられない。だから中学受験は無理(不利)」といった話です。

こちらもYES&NOです。

基本的に勉強は自分ひとりでやるものであり、そこに親が付きっ切りでいる必要はありません。むしろ弊害があります。

とはいうものの、学習習慣がつきていない学年のうちには、周囲の大人がある程度マネジメントしてあげないと難しいでしょう。

また、親の目を盗んで遊びたがる子供の場合は自立した学習は難しいですね。もっともそうした子は受験にそもそも向いていないのですが。

低学年のうちはともかく、5年生以上の受験学年になると、子供の学ぶ内容はなかなか難しくなってきて、ほとんどの親御さんも教えることが難しくなってきます。それでいいのです。それを教えるのがプロの仕事なのですから、そこはプロにまかせて、親はお子さんの応援団を買ってでるくらいがちょうどいいと思います。

5.中学受験する家庭って、やっぱり両親がそろっているんでしょ?

別に中学受験をするにあたって、両親がそろっていることは必須条件ではありません。(慶應に関しては、両親面接があるのでわかりません)

子どもの成績や受験結果と両親がそろっていることについての統計データなどありませんので。

そもそも東京都における母子家庭の割合は0.9%です。(父子家庭は0.1%)

現実的には、子供の送迎や学校訪問等考えると、実家の支援がないと物理的に難しいかもしれません。ただし、父親が海外に単身赴任している家庭はよく耳にしました。

6.中学受験する家庭って、やっぱり気取っているんでしょ?

なんだ、これは?

それは気取っている家庭もあるでしょうし、そうでない家庭もありますし。そんなもの千差万別です。

私が推測するに、これは私立小学校受験の世界観なのではないでしょうか。

小学校受験については私は専門外なのでコメントする立場にはないのですが、日ごろの子育ての方針や家庭の雰囲気がとても大切だと聞きました。教養についても付け焼刃ではだめなんだそうです。

そういえば、ローマだかアテネだか忘れましたが、博物館で小さな子供を連れた母親を見かけたのですが、親が熱心に子供に展示品について説明していたのが印象的でした。おそらくは、教養を高める実地体験としての親子旅だったのでしょう。凄い世界です。